現代のコピー用紙は数十年もすれば黄ばみ、手で触れると崩れてしまう。

けれども千年以上前に書かれた聖書や契約書が、今もなお図書館や修道院に残されているのを知っているだろうか?

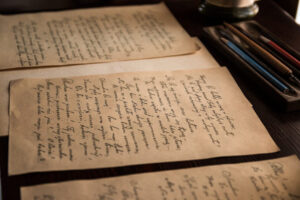

その秘密は「羊皮紙」と呼ばれる特別な素材にある。

羊皮紙とは、動物の皮を加工して作られた“紙のような素材”。確かに作るのは大変で、価格も高価だった。

しかしその見返りとして、羊皮紙は数百年単位で記録を守ることができた。

だからこそ中世ヨーロッパでは、聖書、国王の布告、大学の教科書など「消えてはならない文書」に必ず羊皮紙が選ばれた。

羊皮紙は、単なる記録の道具ではなく、それは記憶を未来に届ける、いわば「人類のタイムカプセル」という記録媒体だった。

記事からわかること

- 羊皮紙が「羊」である理由

- 羊皮紙の特徴と紙、パピルスとの違い

- 中世ヨーロッパが産んだ記録媒体としての羊皮紙と製本技術

Contents

中世ヨーロッパの「羊皮紙」とは?

羊皮紙とは、動物の皮を加工して作られた“紙のような素材”。

確かに作るのは大変で、価格も高価。

しかしその見返りとして、羊皮紙は数百年単位で記録を守ることができた。

だからこそ中世ヨーロッパでは、聖書、国王の布告、大学の教科書など「消えてはならない文書」に必ず羊皮紙が選ばれた。

羊皮紙は、単なる記録の道具ではなく、それは文明の記憶を未来に届ける重要な記録媒体だった。

また、羊皮紙はただの紙ではなく「権威を示す素材」でもあった。

聖書やコーラン、国王の布告、契約書、統治に関する書類や地図など、重要な記録や儀式的な文書に使われた。

さらに写本職人は羊皮紙に金箔や彩色を施し、芸術品としての価値を高めた。

羊皮紙は「文字を残す紙」であると同時に「文化を飾るモノ」でもあった。

羊皮紙が羊である理由

「羊皮紙」と聞くと、羊だけを思い浮かべてしまう。

しかし実際にはヤギや子牛も使われました。

ではなぜ「羊」なのか?

そもそも中世ヨーロッパにおいて、羊は最も一般的な家畜だった。

羊は、比較的勾配のある土地や痩せた草原でも育ち、乳は飲料に、肉は食料に、毛は衣服に――まさに万能動物だった。

実際に欧米では「無駄のない動物=羊」と言われるほどのもの。

そんな、万能動物であるが故に、羊は「中世ヨーロッパでは比較的どこでも手に入る」動物だった。

もちろん、ヤギや子牛も羊皮紙の素材として利用された。

だが、ヤギは地域的に多く、子牛の皮は真っ白で薄くきめ細やかだったため「ヴェラム」と呼ばれる最高級品になった。

しかし、安定した量を供給できたのは羊だった。

その結果、動物皮で作った紙を代表して「羊皮紙」という呼び名が広まった。

羊皮紙の特徴:耐久性・再利用・改ざん防止

羊皮紙が選ばれた最大の理由は『耐久性』。

普通の紙が数十年で劣化するのに対し、羊皮紙は数百年持ちこたえる。

湿気や虫にも比較的強く、だからこそ中世の文書は今も普通に読めるほど状態が良い。

さらに羊皮紙は削って再利用することも可能だった。

文字を削り取って新たに書き込む「パリンプセスト」と呼ばれる手法は、資源の限られた修道院で重宝された。

そして法的な文書では「改ざん防止」の役割も果たした。

羊皮は削ると層がめくれやすく、痕跡がはっきり残る。

これにより重要な書類、例えば契約や王の布告は、後世に改変されにくい形で残った。

羊皮紙の歴史

羊皮紙の歴史は古代にさかのぼる。

紀元前のエジプトやローマでも使われたが、本格的に普及したのは中世ヨーロッパだった。

これには理由があり、当初メインの記録媒体としてのパピルスの供給が途絶え、より丈夫で持ちのよい素材が求められたから羊皮紙は誕生した。

修道院では羊皮紙に聖書や神学書が書き写され、大学では講義録や学術書がまとめられた。

大航海時代の航海図も羊皮紙に描かれている。

つまり羊皮紙は「宗教・学問・探検」というヨーロッパ文化のすべてを支えた存在だった。

羊皮紙と紙、パピルスの違い

パピルスは植物の茎を重ねたもので、安価で大量生産できたが湿気に弱く、長期保存には向かなかった。

紙も同じく植物繊維から作られ、安価で普及したが耐久性では羊皮紙に劣る。

その結果、中世ヨーロッパでは「普段の記録=紙」「絶対に残すもの=羊皮紙」という住み分けが定着した。

ただ、これも時代を下り、紙=中国紙が普及する12世紀以降の話である。

中世初期(5世紀以降〜)は基本的に記録として残せる材料が、中世ヨーロッパの広い範囲で主に動物皮しかなかったことに起因することから、紙=羊皮紙が主流だった。

実際に、紙に記録を残すには、「情報の価値を測れる知識」と「文字を記すことのできる能力(=識字能力)」を持つことが前提。

そのため、中世ヨーロッパの一部の王侯貴族や商人、教会関係者などが使う程度であれば、自前で加工・生産できる羊皮紙が効率が良かった。

羊皮紙と製本

古代は巻物(スクロール)が中心だったが、中世には冊子体(コーデックス)が主流になった。

折って綴じる形式は、読みやすく持ち運びやすかったからである。

特に羊皮紙は折っても破れにくく、冊子化に最適だった。

ページ数やサイズの工夫もここから生まれ、現代の「本」の形に変化していった。

とはいえ、そんな羊皮紙作りは一人ではできなかった。

皮をなめす職人(なめし職人)、羊皮紙を仕上げる職人、罫線を引く書記、装飾を描く彩飾師、製本を担う装丁師――こうした分業が都市の周囲に集まり、本は作成されていった。

12世紀ごろになると、ヨーロッパでは中東経由で紙が広まり、各地の羊皮紙と共存した。

羊皮紙は保存や儀礼的な用途に、紙は日常的な記録や教育に使われた。こうして知識はより広く、より多くの人へと行き渡るようになった。

事実、パリやボローニャ、オックスフォードなど大学都市は「本づくりの街」としても発展した。

まさに、羊皮紙の需要が、人と街を動かし産業を築いたと言える。

《関連記事》15世紀の技術で作る本の価値とは?

《関連記事》中世ヨーロッパ風の異世界で本作りに挑む!異色のアニメ「本好きの下剋上」とは?

中世ヨーロッパの記録媒体としての「羊皮紙」

羊皮紙は、中世ヨーロッパのどこにでもいた羊と、それを加工する高度な職人技から生まれた。

高価でありながら耐久性に優れ、文化と権威を記録し続けた羊皮紙は、人類の知識を未来に届けるための「特別な記録媒体」だった。

羊皮紙の歴史を知ることは、単なる紙の物語を超えて、「文明はいかにして記録され、未来へ受け渡されてきたか」を知ることでもある。

《関連記事》中世ヨーロッパの紙の歴史とは?

そんな羊皮紙も、グーテンベルクの活版印刷(15世紀)では、知識の爆発的普及をもたらした。

その多くは紙に刷られたが、一部の豪華本は羊皮紙版で印刷された。

《関連記事》知識革命をもたらしたグーテンベルクの活版印刷とは?

高価で権威を示す素材としての地位は、この15世紀の中世末期の時代にも健在だったのだ。

羊皮紙は19世紀までイギリス議会の公式文書に使われ、今も卒業証書や結婚証明書など「特別な場面」で生き続けている。

また、羊皮紙風の特殊紙も登場し、伝統を現代に引き継いでおり、イメージで言うと日本でいうところの和紙のように使われている。